艺术展现----工笔画

现代社会对于艺术的表现形式林林总总,而中国画在思想内容和艺术创作上,反映了中华民族的社会意识和审美情趣,集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

对于中国传统绘画又以不同性质进行了分类:

中国画在古代无确定名称,一般称之为丹青,主要指的是画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为中国画,简称国画。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料,依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。

中国画按其使用材料和表现方法,又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等;按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样,横向展开的有长卷(又称手卷)、横披,纵向展开的有条幅、中堂,盈尺大小的有册页、斗方,画在扇面上面的有折扇、团扇等。

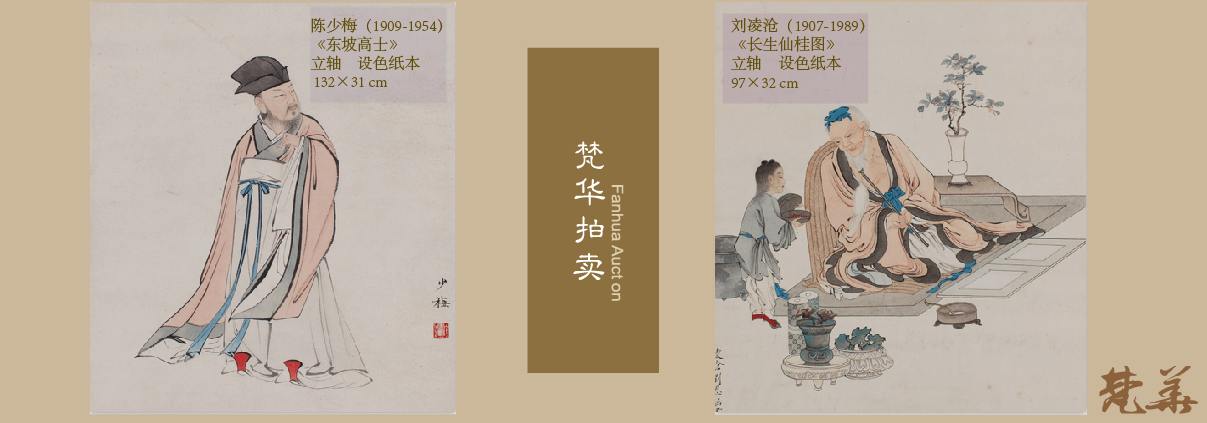

王美芳(1949.2—)女,北京人。现为天津工艺美术设计院级别高 画师,天津画院院外画家。

赵国经1950年出生于河北景县。 中国美术家协会会员,连环画艺术委员会委员,美协天津分会理事、天津十大画家之一、天津美术家协会副主席、天津画院一级画师、享受zhongyang人民政府特殊津贴专家。

其中工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。中国的工笔画历史悠久,从到两宋,工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画使用“尽其精微”的手段,通过“取神得形,以线立形,以形达意”获取神态与形体的完满统一。明末以后,随着西洋绘画技法传入中国,中西绘画开始相互借鉴,从而使工笔画的创作在造型更加准确的同时,保持了线条的自然流动和内容的诗情画意。

随着画家对工笔画的要求越来越缜密,“新工笔”成为近年来新的词语出现并流行,甚至成为了艺术市场中的脱颖而出的热点,逐渐拥有了成熟的体系,贯穿各大拍卖会场,备受买家青睐。

徐累,1963年生于江苏省南通市,毕业于南京艺术学院国画系。现工作于中国艺术研究院。

徐累的绘画继承了中国宋代工笔划的传统技法,并参照现代观念的框架,重新准确诠释了传统中国人生观与美学精神。他的作品透过物象间的婉转互动,将“空”与“色”的关系置于东方神秘主义的氛围中,以诗意的境界提示了中国文人艺术在当代的意义。

新工笔画的发展主要分为两个阶段,先位个阶段是一种新感觉的工笔画,在初期以南京地区zui为活跃,多冠名“新锐工笔”的概念,强调在工笔画中出现的一些新锐面貌;第二阶段是自06年提出概念、07年开始的一系列展览,这些展览一起构成了完整的线索。

刘泉义(1964.2—)河北清苑人。

作品《苗女》获第七届全国美展铜奖,《祥云》获当代工笔画会二届大展优秀奖,《二月花》入选第八届全国美展,《踢毽》入选第二届全国体育美展,《春室》入选纪念“5.23”讲话发表50周年全国美展。

徐华翎认为新工笔主要新在两个方面,一是构思想法,二是视觉上。新工笔这一块的艺术家比较集中地体现他们的构思和想法,其所具有的当代性不是完全颠覆,而应该是有一种观念上转变。另外一个是从视觉面貌上的变化,传统工笔平面装饰的感觉更多,新工笔则比较含蓄,新工笔创作在视觉经验上跟以前是有区别的,主要是由于审美趣味上的变化所造成。高茜指出“新工笔”这一定位之“新”是因为它打破了那种再现自然的工笔画格局,因为他们的作品和现实背离、迷幻,和外界毫无关联。

张见,1972年出生于上海。现任中国艺术研究院中国画院副院长。

张见认为从技术角度上讲,新工笔在构图方式、色彩观等方面拓宽了原先工笔画的一些技法,尤其是色彩观上面突破了原有的禁忌和界限,例如桃红、粉蓝色是中国工笔画中忌讳的色彩,在古画里没有大面积被使用过,但现在为了更应景、更贴近我们一种现代心理的预期,所以就可以毫无禁忌地使用它。

另一方面的“新”在于技法的拓展。新工笔的可贵之处就在于它以观念的诉说为主要宗旨,作为一个突破的前提下,并没有损失掉原来传统工笔绘画的质感,绘画的难度并没有降低,只是在原有基础上附加了更多的观念而已,它的这种观念的诉说并没有以损失原来画面基本质感为代价,同时画面美感的成份或者画面技法的成份又可以作为审美而独立存在。